Nous

croyions être les seuls ou presque à réfléchir sur les possibilités

d'écritures visuelles de l'histoire. Le jeune chercheur brésilien Genaro

Vilanova Miranda de Oliveira1

(Université d'Auckland, Nouvelle-Zélande) semble fournir un

contre-exemple : à partir de ses travaux sur l'histoire moderne du

Brésil (XVIe-XIXe), il propose une « historiomédiographie » (historiomidiografia), une hétérographie en histoire, c'est-à-dire une manière différente (du grec hetero) d'écrire (graphie) l'histoire – expression sans doute calquée sur le concept foucaldien d'hétérotopie2. Ce projet historiomédiographique se déploie dans deux directions :

- il s'enracine d'abord dans les préoccupations pédagogiques

de l'auteur : comment intéresser à l'histoire du Brésil des élèves

rebutés par les formes verbales et logocentriques prédominantes dans

l'enseignement de l'histoire ? Ne peut-on utiliser les outils multimédia

et les médias de communication actuels pour les capter et captiver ? Le

pédagogue – et l'historien - ne devraient-ils pas aller au devant de

ces mutations technologiques, se réformer et se (re)former pour acquérir

des compétences multimédia et développer une digital literacy,

plutôt que de dresser le papier contre les médias de masse accusés de

pervertir la jeunesse, et s'enfermer dans la nostalgie d'un âge d'or

supposé, où les élèves lisaient encore des livres ?

- il s'est étendu ensuite à domaine de recherche, à travers le projet d'écrire une histoire multimédia du Brésil : une histoire brésilienne écrite par et avec les images et les sons. Le web lui apparaît comme un media (et non un simple support de communication et de diffusion) particulièrement adapté pour écrire l'histoire du point de vue des colonisés, des vaincus, des oubliés, ces anonymes maintenus dans l'ombre ou dans les silences de l'Histoire. Le web est envisagé comme un outil spécifiquement approprié pour réécrire l'histoire de la colonisation du Brésil : seul moyen de dépasser ce cadre théorique ethnocentrique qu'entretiennent malgré eux, par la seule logique verbale, les discours des plus sincères post-colonial scholars3. A ses yeux, une authentique histoire post coloniale ne pourra advenir qu'au moyen d'une histoire « post-textuelle » (post-textual history).

Passés

les effets d'annonces, quelle est la valeur ajoutée réelle de cette

historiomédiographie ? Quelles réalisations concrètes peuvent en naître

et que pouvons-nous en tirer4 ?

La

suite de l'article lui-même apporte peu (je l'ai lu pour vous, inutile

d'y retourner...) : après une longue introduction tissée de promesses,

de spéculations générales et généreuses sur la digital history et le devenir de l'historien programmeur, on résigne à l'idée que l'historiomédiographie tant promise n'est qu'une stratégie de séduction qui confine au populisme

- mettre l'histoire à la portée du commun des mortels en agitant

quelques hochets digitaux (bruitages, animations d'images...). Lorsqu'on

en vient finalement aux faits, les captures d'écran restent de pures

illustrations non explicitées dans le corps de l'article. On devine

vaguement que l'auteur a voulu utiliser un langage visuel pour faire

parler ces « muets » de l'histoire brésilienne, ou pour retourner contre

lui les armes du colonisateur : utiliser son propre langage pictural

pour déconstruire de l'intérieur les représentations du colonisateur. L'annotation d'image et le zoom permettant de naviguer de l'ensemble au détail, semblent faire office de « citation (quotation)

visuelle », et remplacer le procédé de la citation dans le discours

verbal « classique ». A la fin de l'article, on reste finalement sur

notre faim... Deux limites sont à signaler en particulier :

Mais sans doute faut-il se montrer indulgents à l'égard de ce qui n'est encore qu'un « work in progress »

et en tenant compte des contraintes du format de l'article papier, qui

n'offre pas d'espace propice à la démonstration multimédia. Le site de

l'auteur nous convaincra peut-être davantage...

|

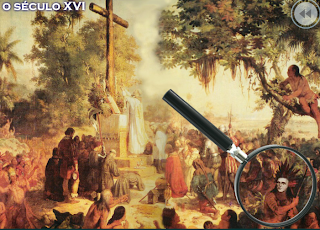

| Page d'accueil du site "Genaro.me" - "O Seculo XVI Que O XIX Criou". Le menu est déployé en éventail. |

Que reste-t-il de ces belles promesses historiomédiographiques sur genaro.me ?

En nous rendant sur le site, nous allons de déception en déception : le

visiteur doit se contenter de quelques gadgets digitaux ou d'animations

d'images gratuites , qui servent d'emballages au format

« préhistorique » et figé qu'est le PDF - essentiellement la thèse de

l'auteur et ses réflexions éparses autour des pratiques alternatives

d'écriture et d'enseignement de l'histoire du Brésil). On a finalement

très peu de contenu, aucun accès aux sources primaires, aucune

métadonnée, aucune réalisation ou tentative « d'hétérographie »

historique, à partir et avec des images et des

matériaux multimédias. On n'a pas affaire ici à une plateforme de

recherche, et les réalisations pédagogiques elles-mêmes sont

relativement limitées. Les pistes ouvertes semblaient prometteuses :

dommage qu'elles ne soient pas explorées jusqu'au bout...

|

| L’annotation d’image et le zoom permettant de naviguer de l’ensemble au détail, semblent faire office de « citation (quotation) visuelle » |

1 Genaro

Vilanova Miranda de Oliveira, "Heterographies in Historiography. The

Web and Perspectives on Historical Writing" in Frédéric Clavert, Serge

Noiret (dir), L'histoire contemporaine à l'ère numérique, 2013.

2 Michel Foucault, Dits et écrits (1984), T IV, « Des espaces autres », n° 360, pp. 752 - 762, Gallimard, Nrf, Paris, 1994.

3 J'ai

souligné récemment cette « survivance malgré tout » de

l'ethnocentrisme, par la seule force du langage verbal, à partir de mes lectures de Jack Goody.

Même les travaux récents sur la Chine perpétuent les dichotomies du

type « Chine traditionnelle »// « Occident moderne », malgré

l'introduction de nouveaux concepts comme ceux de circulations,

métissages ou hybridations, dans le cadre des post-colonial studies et

cultural studies, de la global history ou de l'histoire « connectée ».

4

Les emprunts et les exports vers nos propres expérimentations visuelles

me semblent facilités par le parallélisme entre nos objets d'étude :

entre l'histoire coloniale du Brésil et la situation semi-coloniale de

la Chine, notamment dans les concessions de Shanghai et Tianjin à

l'époque moderne.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire